2025年10月11日,我再次向深圳市中级人民法院递交《上诉人的辩论意见2》

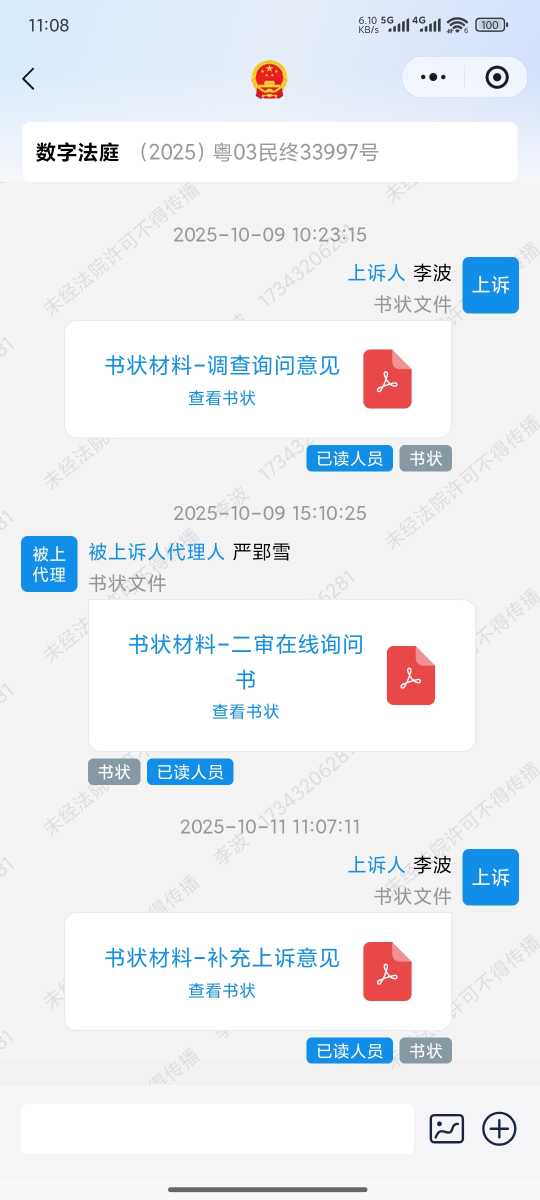

(本案案情简介: 2024年10月30日,我的手机被深圳电信停机;10月31日我在网上提交《民事起诉状》;12月12日,深圳福田区法院立案诉前调解;2025年3月18日法院正式立案;4月18日福田区法院线下开庭;7月22日,福田法院作出一审判决:驳回我的诉讼请求;7月24日我向福田法院邮寄《判后答疑申请书》;7月31日福田法院对我判后答疑;8月1日我向福田法院邮寄《民事上诉状》,9月29日,我收到深圳中级法院电子送达的《非同步在线询问通知书》等文书;10月9日,我向深圳市中级人民法院递交《调查询问意见》和《上诉人补充意见》;2025年10月11日,我在此向深圳市中级人民法院递交《上诉人的辩论意见2》,针对中国电信10月9日提交的答辩意见;目前等待深圳中院作出二审判决,)

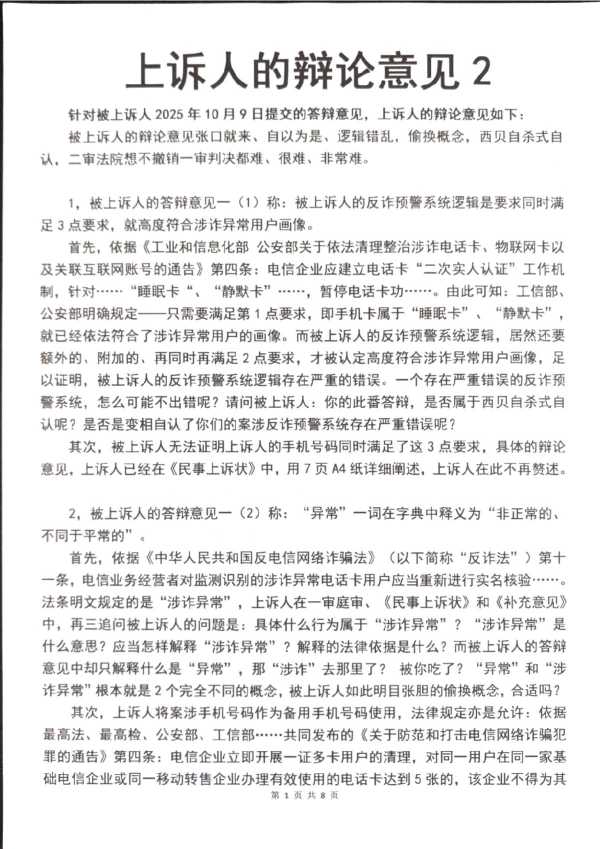

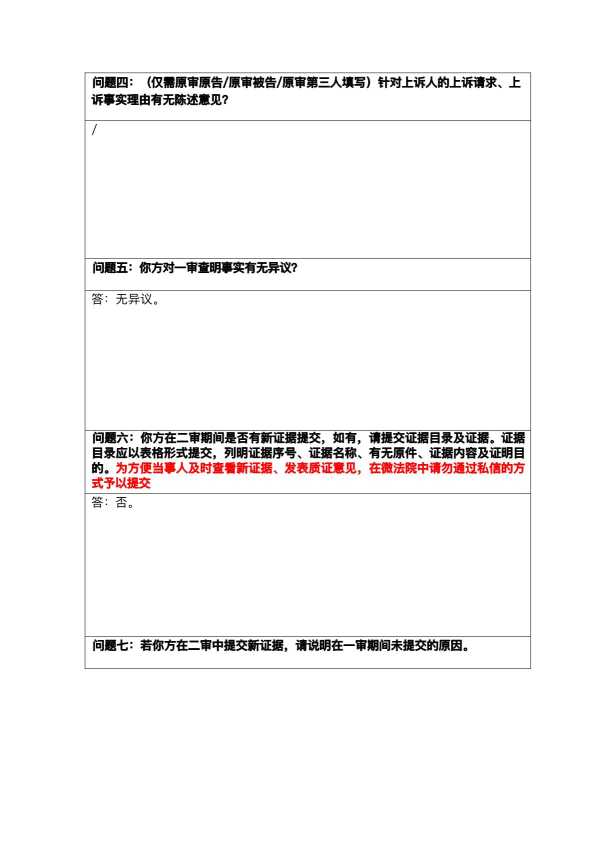

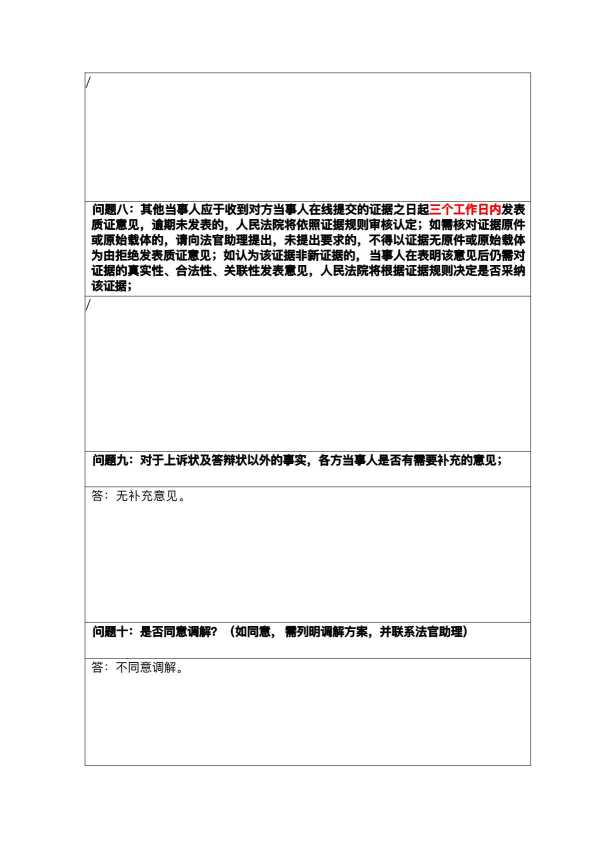

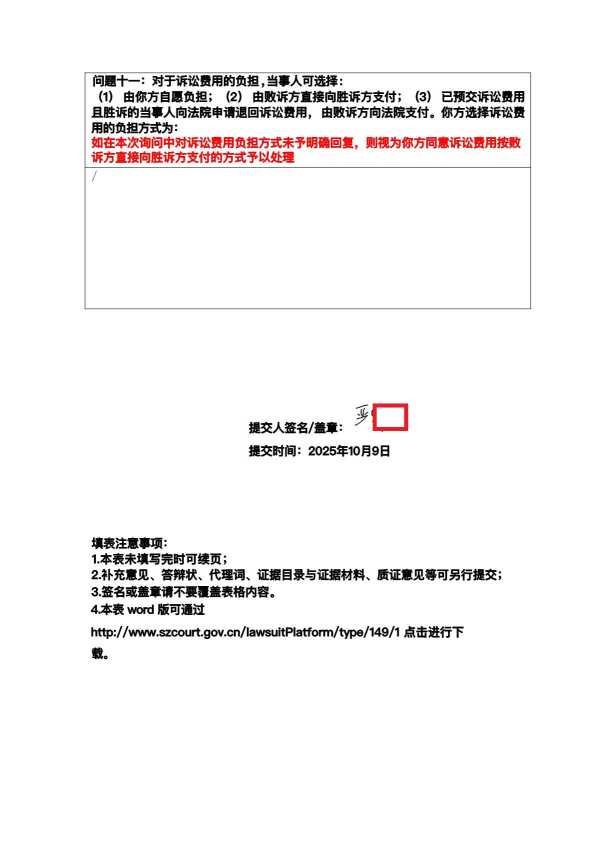

现在展示的是原件图片,下面有清晰的纯文字版和中国电信的答辩,

上诉人的辩论意见2

针对被上诉人2025年10月9日提交的答辩意见,上诉人的辩论意见如下:

被上诉人的辩论意见张口就来、自以为是、逻辑错乱,偷换概念,西贝自杀式自认,二审法院想不撤销一审判决都难、很难、非常难。

1,被上诉人的答辩意见一(1)称:被上诉人的反诈预警系统逻辑是要求同时满足3点要求,就高度符合涉诈异常用户画像。

首先,依据《工业和信息化部 公安部关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》第四条:电信企业应建立电话卡“二次实人认证”工作机制,针对……“睡眠卡“、“静默卡”……,暂停电话卡功……。由此可知:工信部、公安部明确规定——只需要满足第1点要求,即手机卡属于“睡眠卡”、“静默卡”,就已经依法符合了涉诈异常用户的画像。而被上诉人的反诈预警系统逻辑,居然还要额外的、附加的、再同时再满足2点要求,才被认定高度符合涉诈异常用户画像,足以证明,被上诉人的反诈预警系统逻辑存在严重的错误。一个存在严重错误的反诈预警系统,怎么可能不出错呢?请问被上诉人:你的此番答辩,是否属于西贝自杀式自认呢?是否是变相自认了你们的案涉反诈预警系统存在严重错误呢?

其次,被上诉人无法证明上诉人的手机号码同时满足了这3点要求,具体的辩论意见,上诉人已经在《民事上诉状》中,用7页A4纸详细阐述,上诉人在此不再赘述。

2,被上诉人的答辩意见一(2)称:“异常”一词在字典中释义为“非正常的、不同于平常的”。

首先,依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称“反诈法”)第十一条,电信业务经营者对监测识别的涉诈异常电话卡用户应当重新进行实名核验……。法条明文规定的是“涉诈异常”,上诉人在一审庭审、《民事上诉状》和《补充意见》中,再三追问被上诉人的问题是:具体什么行为属于“涉诈异常”?“涉诈异常”是什么意思?应当怎样解释“涉诈异常”?解释的法律依据是什么?而被上诉人的答辩意见中却只解释什么是“异常”,那“涉诈”去那里了? 被你吃了?“异常”和“涉诈异常”根本就是2个完全不同的概念,被上诉人如此明目张胆的偷换概念,合适吗?

其次,上诉人将案涉手机号码作为备用手机号码使用,法律规定亦是允许:依据最高法、最高检、公安部、工信部……共同发布的《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》第四条:电信企业立即开展一证多卡用户的清理,对同一用户在同一家基础电信企业或同一移动转售企业办理有效使用的电话卡达到5张的,该企业不得为其开办新的电话卡。上诉人在被上诉人那里办理的电话卡,并未超过5张,符合法律规定。

接下来,上诉人有必要给被上诉人解释一下“备用”是什么意思:“备用”,就是指平时基本不用,等到需要使用的时候,再拿出来使用。就拿最常见的汽车备胎来举例:汽车备胎就是“备用”的,被上诉人见到过有谁,每天没事不停的更换汽车备胎了?这不是神经病吗?事实也正好相反:很多人的汽车备胎几个月、甚至是几年都用不上一次。请问被上诉人:这些几个月、甚至是几年都不用汽车备胎的车主,是否就是你们认定的“异常”行为?你们要不要把这些车主统统都当成诈骗分子给抓了?你们是这样打算的吗?既然正常人都知道:“备用”,就是指平时基本不用,等到需要使用的时候再拿出来使用的,那么,上诉人将案涉手机号码当作备用号码,平时很少使用,难道不是完全符合正常人的常规做法吗?为什么被上诉人的看法,就要与所有正常人的看法,完全不同呢?这是为什么呢?

再次,平时基本不用的“备用”,并不代表“备用”就没有用,恰巧相反:平时基本不用的“备用”,在突发的关键时刻,将产生巨大的作用。所以,汽车备胎,对车主而言,作用重大;备用手机号码对手机用户而言,同样是作用重大。所以被上诉人以上诉人手机号码使用量小为由,就认定上诉人手机号码“涉诈异常”,违背了人类的基本常识,属于自以为是、逻辑错乱。

3,被上诉人的答辩意见一(3)称:被上诉人如果有100%证据证明上诉人的案涉手机号码“涉诈异常”,那么应该已经由公安介入了。但现在的事实是:公安并没有介入。那么,也就是说,被上诉人的此番辩解,相当于又变相自认了:被上诉人没有证据证明上诉人的案涉手机号码“涉诈异常”。请问被上诉人:你的此番答辩,是否再次属于西贝自杀式自认呢?既然被上诉人已经自认了其没有证据证明,上诉人的案涉手机号码“涉诈异常”,那么被上诉人也就当然不能依据“反诈法”第十一条,将上诉人的案涉手机号码停机,所以,被上诉人将上诉人的案涉手机号码停机,就没有了法律依据,丧失了合法性,从而使得被上诉人的侵权行为完美成立,二审法院可以依据被上诉人的此番自认,撤销一审判决,支持上诉人的全部上诉请求了。

至于被上诉人举的例子:“一个人拿着刀冲向另一个人……”。我在这里要提醒被上诉人注意:你举的这个例子,实际上已经处心积虑的埋伏好了一个前提:有证据证明一个人有一个动作,那就是“拿刀冲向另一个人”,也就是说,你埋伏的前提就已经认定了这个人是个坏人,而你这样先入为主的举例方法,是完全错误的的。本案中,被上诉人首先是认定上诉人的手机号码是“睡眠卡“、“静默卡”,也就是说,被上诉人已经自认,上诉人是什么都没做的,上诉人是没有主动的动作的;其次,被上诉人是没有任何证据能证明上诉人的手机号码是“睡眠卡“、“静默卡”,也就是说,被上诉人是没有任何证据证明,上诉人是有违法行为的坏人的。所以被上诉人举的这个例子,是一个处心积虑、严重错误的例子。接下来,上诉人可以教教被上诉人怎么样正确、合情、合理、合逻辑的举例:

一路人甲站在路边什么都没做,另一自诩好人的乙,依据其自身“强烈的道德标准”,私自建立了一个反杀人预警监测模型(这个模型是不公开的,没人知道模型的规则是怎样的),此反杀人预警监测模型,监测到甲正拿着一把刀冲向第三路人丙,于是乙“挺身而出”,将甲强行摁倒在地上,导致甲身体受伤流血。甲要求乙赔礼道歉,乙却说:我是依据反杀人预警监测模型,为了制止你杀人,所以才把你摁倒的,我是为了保护别人,我是光荣、伟大、正义的化身,所以我不但不需要向你赔礼道歉,我还应当得到社会的大力表扬和嘉奖。甲说:我站在那里什么都没有做,你凭什么说我要杀人了?你有什么证据证明我要杀人了?乙回答:是预警监测模型监测到你要杀人的,所以你肯定是要杀人的,不然为什么系统不监测到别人?为什么只监测到你?至于证据,因为这个监测数据是在我脑子里一闪而过的,所以没有办法保存下来;再说了:正是因为我没有证据证明你要杀人,所以我才只是把你摁倒;如果我有证据证明你要杀人了,我就不会只是把你摁倒了,我就会依据正当防卫把你打死了。举例完毕,请问被上诉人:上诉人举的例子,是否完全符合本案的实际情况?是不是不能说很像,只能说是一模一样?所以,举例的秘诀在于客观事实和逻辑一定要是相通的,绝对不能搞处心积虑、先入为主、偷换概念那一套,那样的做法是极其不道德的。

4,被上诉人的答辩意见二(1)称:被上诉人在开庭前,用笔记本电脑向上诉人展示了部分涉诈预警模型截图。

首先,上诉人在一审庭审中已经明确对此发表过意见:被上诉人是用其自己的单方面笔记本电脑展示的,谁能保证被上诉人自己的笔记本电脑内容有没有被篡改呢?所以,上诉人对其内容的真实性、合法性,当然不予认同。

其次,被上诉人此份证据亦不能证明上诉人案涉手机号码存在“涉诈异常”的事实。具体的辩论意见,上诉人已经在《民事上诉状》中,用7页A4纸详细阐述,上诉人在此不在赘述。

再次,前面被上诉人已经自认了,没有证据证明上诉人的案涉手机号码“涉诈异常”;现在被上诉人又说,有证据证明上诉人的案涉手机号码“涉诈异常”。请问被上诉人:你们前后不一、互相矛盾的答辩,是否属于张口就来、自以为是、逻辑错乱呢?

5,被上诉人的答辩意见二(2)称:“打击犯罪的技术侦测手段是不宜面向社会公开的”、“若将静默了、睡眠卡的标准进一步量化,则无法达成实践中有效打击犯罪的立法目的”。被上诉人这是在再一次的偷换概念、逻辑错乱:

首先,上诉人只是要求被上诉人公开给手机停机的《监测识别规则》,并没有要求被上诉人公开打击犯罪的技术侦测手段。给手机停机的《监测识别规则》,只是一个让广大人民群众知道怎么做是错的、怎么做是违法犯罪的、的一个规范标准,和法律法规的性质完全一样;而打击犯罪的技术侦测手段,则是具体用什么方法去抓犯错的、违法犯罪的罪犯,这是两个完全不同的概念,被上诉人为什么要处心积虑的再次偷换概念呢?

举例说明:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定:贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金……;贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的,依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产……;贪污或者受贿数额在三百万元以上的,判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产……。这个《解释》不就是让人民群众知道怎么做是错的、是违法犯罪的吗?为什么最高法、最高检要公开这个《解释》呢?为什么最高法、最高检不怕被贪污贿赂罪犯知道这个规则呢?这个《解释》有没有把判刑的标准进一步量化?为什么最高法、最高检还要如此细致的量化贪污贿赂的量刑标准呢?如果按照被上诉人的逻辑:难道最高法、最高检公开这个《解释》的目的,是为了帮助贪污贿赂的违法犯罪分子逃避打击?最高法、最高检是贪污贿赂罪犯的同谋?你们胆子也太大了吧,太岁头上也敢动土?按照你们的逻辑:这个《解释》公开了,贪污贿赂的罪犯就会规避了,然后社会上就再也没有贪污贿赂的违法犯罪了。这就是你们的思维逻辑?请问被上诉人:现在社会上,贪污贿赂的违法犯罪灭绝了吗?既然没有灭绝,那不就正好证明了你们这样的逻辑思维是错误的吗?那不就正好证明了给手机停机的《监测识别规则》是必须要公开的吗?

其次,被上诉人拿猫抓老鼠来举例,这个例子,和前面被上诉人举的“杀人”的例子一样,都犯了相同的错误:在例子开头处心积虑的埋伏好了一个前提——就是已经认定了对方是个坏人、坏老鼠。为什么举例猫抓老鼠?为什么不举例猫抓人呢?至于具体的论证逻辑,上诉人在前面例子中已经论述过,在此不在赘述。

6,被上诉人的答辩意见二(3)称:上诉人的案涉手机号码并没有什么使用记录,主动外呼、对外发送短信才是用户有使用该号码,被动接收电信、微信、小米等官方客服定期群发的短信不是使用,符合“睡眠卡”、“静默卡”特征。

首先,上诉人前面说过,案涉手机号码是上诉人的备用手机号码,上诉人主要用于接收短信验证码,现在很多APP登录都需要短信验证码登录,比如微信、抖音、快手等。所以,接收短信就是案涉手机号码最重要功能,对上诉人非常重要。

其次,被上诉人说“主动”才是“使用”,“被动”就不是“使用”。请问被上诉人:你的法律依据是什么?那部法律那一条、哪一款规定了“主动”才是“使用”,“被动”就不是“使用”了?你能拿出法律依据吗?请问被上诉人:是谁给了你们随心所欲、自以为是、为所欲为去解释的权力?上诉人认为:法院是讲证据、讲法律的地方,不是中老年妇女撒泼耍赖的地方。至于“睡眠卡”、“静默卡”的定义,任何人都可以通过互联网随时搜索查询得到。难道被上诉人认为全世界的人都理解错了,就你们被上诉人的理解是对的?全世界的人都是笨蛋,就你们被上诉人是聪明人?

再次,依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第九十条,下列证据不能单独作为认定案件事实的根据:(一)当事人的陈述。所以,被上诉人张口就来、自以为是、为所欲为的陈述,不能单独作为认定案件事实的根据。

7,被上诉人的答辩意见二(4)称:被上诉人“无法将系统中监测的换机时间留存至今”,所以被上诉人就要求上诉人自证清白。被上诉人居然还有这种操作,太神奇了!

首先,依据【最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释】第九十条,当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实,应当提供证据加以证明,但法律另有规定的除外。在作出判决前,当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。

本案中,被上诉人主张上诉人的案涉手机卡,在被停机前更换过手机终端,依法应当由被上诉人承担举证证明责任。在作出判决前,被上诉人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的,依法应当由负有举证证明责任的被上诉人,承担不利的后果。

令人惊奇的是:在一审法院已经判决被上诉人胜诉的情况下,被上诉人再次自认其没有证据证明:上诉人的案涉手机卡在被停机前更换过手机终端。这不是在赤裸裸的告诉二审法院:一审法院认定事实错误吗?二审法院接下来还有什么理由不去撤销一审判决呢?这不是在赤裸裸的背刺一审法院吗?请问被上诉人:一审法院都判你们胜诉了,你们为什么还要这样一而再的、无情的背刺一审法院呢?

其次,被上诉人在一审中逾期提交证据、开庭前才当庭提交证据,企图搞令人不齿的证据偷袭,但上诉人并没有让被上诉人得逞,所以上诉人没有当庭质证,而是要求一审法官对被上诉人无正当理由逾期提交证据的违法行为,依法予以处罚,并在庭后提交了《原告的质证意见》,在《原告的质证意见》里,上诉人已经指出:被上诉人提交的证据,无法证明上诉人的案涉手机卡,在被停机前更换过手机终端,被上诉人依法应当负担举证不能的不利后果。此主张,上诉人在一审中早已明文表诉,被上诉人为什么还要假装现在才知道呢?在铁的事实证据面前,如此毫无根据的颠倒黑白,怎么可能会得逞呢?

再次,如果被上诉人认为上诉人故意虚假陈述,妨碍人民法院审理,上诉人要求被上诉人立刻、马上、现在就去向法院举报,一秒钟都不要耽搁;看清楚了,上诉人要求的是:立刻、马上、现在就去向法院举报。上诉人厌恶等待,更厌恶言而无信、干说不做的卑鄙无耻行为。

8,被上诉人的答辩意见三称:“电信运营商不会机械地遵从24小时未通过实人验证再停机的要求”,被上诉人的这一极其危险的思想,证明上诉人的本次起诉,是完全正确的、是完全有必要的:

上诉人多次说过:没有监督的权力一定会被滥用。被上诉人的此番言论,有力的证实了上诉人观点的正确性。本案中,被上诉人依据《工业和信息化部、公安部关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》第四条,将上诉人案涉手机号码停机,第四条的全文是:电信企业应建立电话卡“二次实人认证”工作机制,针对涉诈电话卡、“一证(身份证)多卡”、“睡眠卡“、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡,提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验,在规定期限内未核验或未通过核验的,暂停电话卡功能,有异议的可进行投诉反映,经核验通过的恢复功能。

《通告》中,对被上诉人有利的——赋予被上诉人把用户手机号码停机的权力,被上诉人就积极拿出来运用;《通告》中对被上诉人不利的——“醒用户在24小时内”的义务,被上诉人就“不会机械地遵从”,就不去履行。被上诉人的内心意思是否是:规范都是用来约束老百姓的,都是用来对付人民群众的;被上诉人作为中字头的大公司,是不需要遵守的、是不被约束的。上诉人是这个意思吗?这不就是旧社会典型的的只许州官放火,不许百姓点灯吗?在当今伟大中国共产党领导下的法治中国,居然还有人胆敢倒行逆施、背刺伟大的中国共产党,吃党的饭,砸党的锅,上诉人作为一个中国公民,必须挺身而出,坚决维护中国共产党的光辉形象、坚决维护广大人民群众的公共利益,坚决不让坏人的诡计得逞、坚决不让腐朽的毒瘤思想,在现代中国野蛮蔓延,坚决不让。

9,被上诉人的答辩意见四称:上诉人提出的(2021)闽0203民初23606号、(2023)粤1622民初2233号案例对本案不具有参考价值。

首先,因为上诉人没有看到被上诉人,在一审庭后提交的补充意见,所以上诉人不知道,被上诉人为什么主张这2个案例对本案不具有参考价值?为什么这两个与本案完全相同的案件,就不涉及商业秘密?被上诉人的依据和逻辑是什么?后面上诉人会向一审法官,调取被上诉人一审庭后提交的补充意见,到时,上诉人再针对被上诉人的观点进行辩论。

其次,被上诉人称“2021年案例并不完全适用现在的反诈情况”,请问被上诉人:为什么不适用呢?是法律条文有改动吗?适用还是不适用的标准是什么?难道是被上诉人说适用就适用、被上诉人说不适用就不适用,是这样吗?法律依据是什么?随后被上诉人自己例举了一个2023年的案例,但现在已经是2025年10月了,马上就到2026年了,按照被上诉人的逻辑:被上诉人例举的案例还能适用吗?会不会也过期了?为什么被上诉人的主张总是毫无根据、为所欲为的?上诉人受够了以言代法、以权压法、指鹿为马,上诉人真的是受的够够的了。上诉人在此不得不再次重申:这里是法院,法院是讲证据、讲法律的地方,不是中老年妇女撒泼耍赖的地方。

至此,被上诉人的每一个主张、观点,上诉人都一一作出了正面的反驳。注意,是正面的反驳。但上诉人在一审中、上诉状中、上诉人的补充意见中,多次主张——被上诉人拒不告知上诉人具体停机原因的行为,类似“刑不可知,则威不可测”的做法,但被上诉人却至今都没有作出任何反驳。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条,一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认,经审判人员说明并询问后,其仍然不明确表示肯定或者否定的,视为对该事实的承认。请问被上诉人:你们是否已经承认了上诉人的这一主张?

“刑不可知,则威不可测”,这是奴隶社会的垃圾产物,它的核心逻辑是:主张法律不公开、标准不明确,使民众无法预判行为后果,从而对统治者产生持续畏惧。其本质是“秘密法”与“愚民之术”,通过模糊法律边界扩大统治者的自由裁量权,若法律边界不清或解释权过度集中,极有可能沦为少数人操控的工具,损害公平性。上诉人绝不允许“刑不可知,则威不可测”这种毒瘤思想,在伟大的中国共产党领导下的中国滋生繁殖,上诉人绝不允许,全体中国人民也绝不允许。

既然被上诉人至今还在认为自己是没有错的,是正义的,上诉人提议和被上诉人来一场罗永浩、王自如式的网络辩论直播,让全国人民来评判个中对错,不知道被上诉人敢不敢呢?上诉人就一个人,被上诉人人数不限,敢吗?还有,上诉人希望法院将上诉人的所有裁判文书都在裁判文书网上公开,是所有的;被上诉人敢吗?至于为什么上诉人要全部公开?那是因为,上诉人一直坚定的认为:抛开法律不允许公开的情形,公开,是正确和正义的基础,如果不敢公开,偷偷摸摸、掖着藏着,那么连正确和正义的可能性都没有。不知道被上诉人,对上诉人的这一观点,是否认同呢?

最后,这次在被上诉人的答辩意见里,没有出现像一审中那样、多次温馨提醒上诉人:“如果怎么样、怎么样,将依法追究上诉人的民事责任、并报警追究上诉人的刑事责任”。如此暖人心窝的肺腑之言,为什么被上诉人这次没有说呢?上诉人对此感到深深的失落和寂寞。

本人认为:人非圣贤,孰能无过?知错能改,善莫大焉。承认错误并不丢人,正好相反,勇敢承认错误,是责任和担当的具体表现,是使人敬佩的道德之举。本案发展至今,通过被上诉人提交的证据和答辩,广大人民群众心中,其实早就已经有了正确的答案。被上诉人至今不愿承认自己制定的规则出错,就像西贝的贾老板至今不愿承认自己的饭店有预制菜一样,结果都是事与愿违。

拒不认错,只会让犯错方一错再错、万劫不复。就像西贝的贾老板,一直坚称自己家没有预制菜,还荒唐上演了一出惊天自杀式自证,可结果呢?虽然后面冒出来了“十分天真可爱”的“毛毛”小朋友,还有愿意把房子送人的“老菩萨”,但广大人民群众真的都是傻子吗?前事不忘,后事之师。死要面子活受罪,何必呢?何苦呢?本人在此诚心劝解那些拒不认错、死不悔改的人:苦海无边、回头是岸;执迷不悟、万劫不复。

坏人如果有羞耻感,那么,这个坏人还是有被拯救的可能的;如果坏人没有了羞耻感,犯了法、害了人,不但拒不认错,还倒打一耙、反咬一口、混淆是非、颠倒黑白、指鹿为马,这个坏人就很难被救赎了,这是整个社会的悲哀。有人会问:为什么是整个社会的悲哀呢?那是因为:社会上,为什么会出现这样的人呢?

综上所述,被上诉人的辩论意见张口就来、自以为是、逻辑错乱、偷换概念、西贝自杀式自认,二审法院想不撤销一审判决都难、很难、非常难;被上诉人把上诉人手机停机,没有事实和法律依据,侵犯了上诉人的合法权益,存在过错,符合侵权行为的构成要件。上诉人的诉讼请求事实清楚、证据确实充分,法律适用准确,依法应当予以支持。

此致

深圳市中级人民法院

上诉人:

年 月 日

*上诉人热烈期待被上诉人针对上诉人的辩论意见,继续发表被你们的辩论意见。上诉人热烈期待中……*